日産化学といえば信越化学と双璧をなす化学業界の高利益企業ですが、両社それぞれ独自の強みを持っている印象で、

信越の強みが原料からの一環製造体制によるコストや品質の徹底した合理化にあるならば、日産化学の強みは持ち前の研究開発力にあります。

本記事では日産化学の強さの秘訣をその歴史から解説します。

日産化学の歴史

まずはその沿革ですが、日産化学は1887年に日本初の化学肥料会社として誕生しており、英国留学中、最先端の化学肥料に感銘を受けた高峰譲吉博士が、財界の重鎮であった渋沢栄一や益田孝らの賛同を経て創業された東京人造肥料会社を前身としています。

ちなみに創業135年を迎え、ほかの化学メーカーと比較しても実はかなり歴史のある企業なのです。

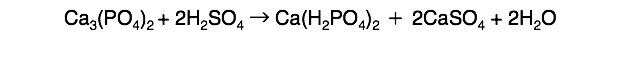

創業当初は東京都江東区で肥料となる過リン酸石灰の製造を開始しますが、過リン酸石灰はリン鉱石と硫酸から製造され、その硫酸は今でも日産化学が生産しています。

硫酸カルシウム(石膏) CaSO4 の混合物

その後は合併や戦前の財閥である日産コンツェルンへの加入を経て、このときに社名を日産化学工業としました。

日産コンツェルンは戦後解体されるため同じ系譜の日産自動車やENEOSとの資本関係はありませんが、このとき日産化学から独立した油脂事業はのちの日油となり、実はこの2社はもともと同じ企業だったのです。

戦前から事業の多角化を進めていた日産化学ですが、当時から順風満帆であったわけではなく、この後経験する手痛い撤退が日産化学の命運を大きく分けるのです。

1950年代に入ると国内では石炭から石油への転換が生じ、石油化学製品国産化の機運が高まるなか、重化学工業が日本の成長を牽引するようになったため、日産化学も石油化学分野への進出を決断しました。

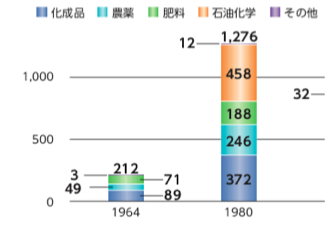

しかし石油化学を取り巻く競争環境は厳しく、すでに三菱化学、三井石油化学、住友化学といった財閥系の各社が参入しており、日産化学は石油化学事業により売上高は伸ばすことに成功しましたが、収益の悪化に悩まされるようになってしまったのです。

加えて石油化学業界は、1970年代の2度にわたるオイルショックの影響などにより構造的な不況を迎えました。

石油化学業界は体力勝負の面もあったため、日産化学は事業再建を図るも採算改善のめどが立たず、塩ビ事業を東ソー、高級アルコール等はKHネオケム、PE事業を丸善石油化学へ譲り、1988年に石油化学事業から撤退しました。

当時は同業他社も石油化学の慢性的な低収益に苦しんでいたものの、完全な事業撤退を決めた日産化学の決断は異色であったようですが、この決断がのちの日産化学の未来を大きく変えることになるのです。

石油化学から撤退した翌年の1989年に日産化学は中期五カ年計画を策定、規模の経済で勝負するバルキーな事業ではなく、研究開発が主導するコンパクトな企業を目指して農薬・医薬品・液晶材料などの高機能化学品を中心に投資を行う方針を明確にし、収益性を重視する経営に舵を切ったのです。

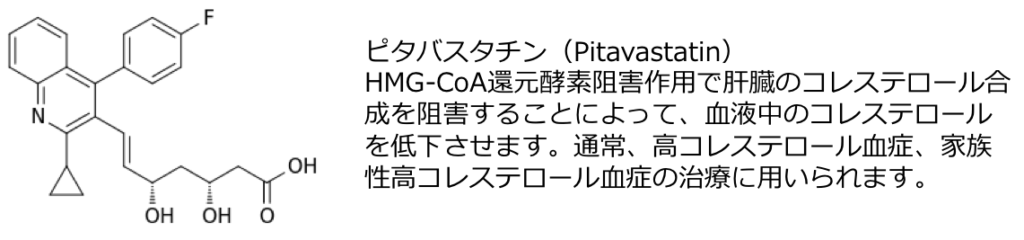

苦境のなかでも継続してきた研究開発投資の成果が現れ、1990年代以降も多数の農薬を上市、1990年代後半には液晶配向膜材料が大きく伸びる一方で半導体分野にも参入、そして2000年代に入り高コレステロール血症治療薬リバロが大型商品となり、独占的な販売権を取得しました。

このように各分野で次々と成果を挙げ、現在の収益源となる機能性材料、農業化学品、医薬品の礎が築かれたのです。

石油化学からの撤退という思い切った決断が、事業ポートフォリオ転換のきっかけとなったのですが、日産化学が有力な商品を次々と生み出せる理由は、研究開発への積極投資にあります。

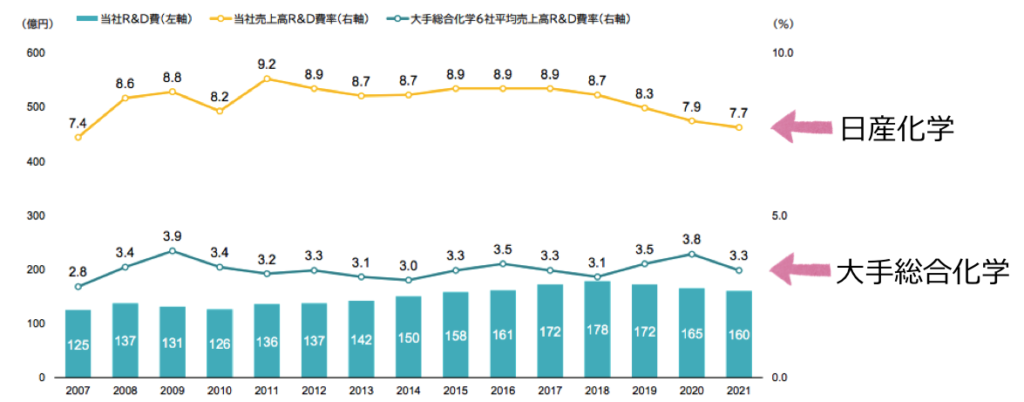

日産化学の職種の比率を見てみますと、研究開発系の職種が4割近くと多くなっており、研究開発費も売上比8%前後と総合化学メーカー平均の2倍以上もあるのです。

農薬などはスクリーニングから販売までに10年以上の時間がかかることもあり、商品化の確率は0.0004%、宝くじの3等と同等程度とされるなど研究開発力が非常に問われる分野と言われています。

それでも日産化学は殺虫剤の開発を進める中でイヌ・ネコに寄生するノミやダニの駆除効果のある化合物を発見し、動物用医薬品の開発につなげるなど、現在も持ち前の研究開発力をもとに事業を拡大しているのです。

そして2018年、「工業」の枠を超えて事業を展開する姿勢を明確化するため、社名を日産化学に変更、こうして現在の高収益企業日産化学が誕生しました。

なお現代では大手総合化学においても石油化学のような規模の経済による汎用品事業は採算が悪化しており、高利益な高付加価値製品への転換が進められていますが、この点では日産化学は30年先をいっているのかもしれませんね。