今回は、トランプ関税が化学メーカーに与える影響について考察します。

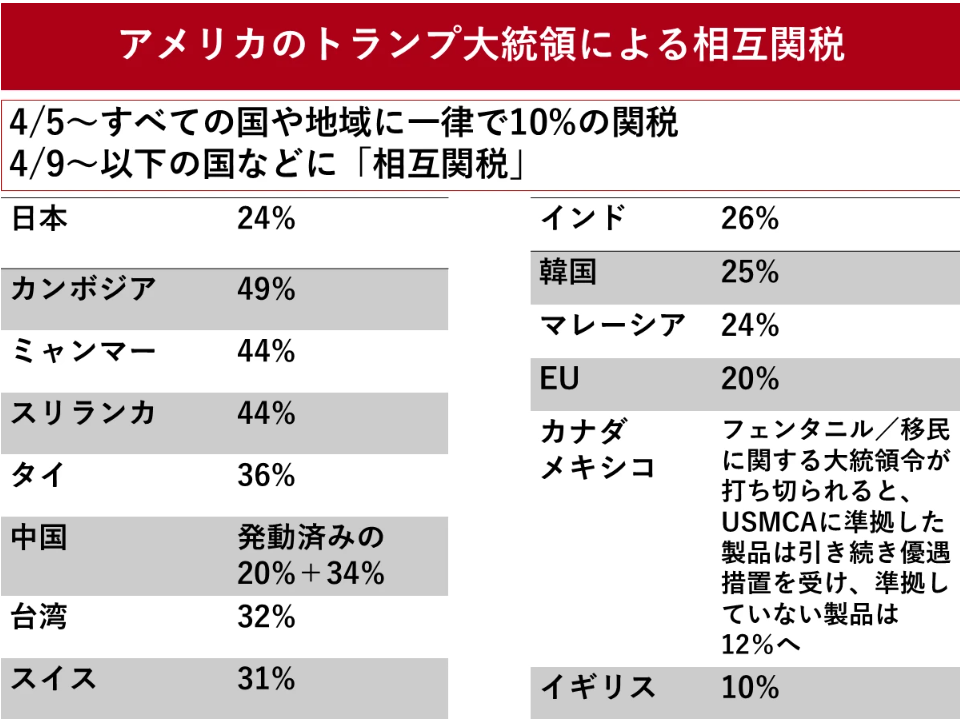

2025年4月に発表されたトランプ関税は、結論から言えば、想定よりもはるかに厳しいものでした。

全世界に10%の追加関税、そしてとってつけたような相互関税をさらに上乗せ。

結果、日本には合計24%という、まるで“企業に重しをつけて泳げ”と言わんばかりの状況になっています。

当然、影響は出てきています。世界的な株安が進行し、それは日本の化学メーカーも免れませんでした。

ただ、全企業が同じ打撃を受けるわけではありません。

関税が直撃する企業もあれば、チャンスに変える企業もあるかもしれません。

今回は化学メーカーが受ける影響を整理しながら、最後にはアメリカ市場に強い信越化学についても掘り下げて考察します。

関税による影響

トランプ関税の影響を受けるか否か、その分水嶺のひとつが、アメリカに生産拠点を持っているかどうかです。

アメリカでは郵便番号で人生が決まると揶揄されていますが、化学製品もまさにその状況。言ってしまえば産地で運命が決まるかもしれません。

というのも今回の関税では、アメリカへ輸出される化学製品には、10%以上ものコストに上乗せされます。

これは致命的なコスト増加です。

汎用化学品では数%の価格差で激しい競争が行われるような世界なのに、10%以上もコスト増となれば、現地品との競争は圧倒的に不利になります。

結果、収益性を失い、最悪の場合は市場撤退となりかねません。

では、どのような製品が関税リスクを抱えているのでしょうか。

不利になる製品

一例として挙げられるのが、半導体材料や自動車素材。

まず半導体材料について。

この分野は、少量かつ高付加価値な製品が多いため、日本から直接アメリカに輸出されているケースが少なくありません。

特に半導体材料は品質保証された日本製の方が信頼性が高く、ノウハウを国内に保持したい背景もあります。

半導体分野への関税はこれからとみられるものの、直接的な影響が危惧されます。

対して、間接的に影響を受ける可能性があるのが自動車素材。

例えば、直接の仕向け先は国内メーカーでも、完成車がアメリカに輸出されれば、間接的に関税の影響を受けてしまいます。

このように、アメリカ外で生産される化学製品は、直接、もしくは間接的に関税の影響を受ける恐れがあるわけです。

ポイントは価格転嫁

そして、ここで重要になるのが、価格転嫁できるポジションにあるか。

関税によりコストアップとなれば、ユーザーからの原価低減圧力が高まると予想されます。

しかし化学メーカーの扱う中間素材というのは、価格転嫁が遅れがちです。

その結果、コストアップ局面では利幅が圧迫されることも少なくありませんし、最悪の場合は現地品への切り替えが進みます。

信越化学の斎藤社長は、「平時から常に骨格になるものを身に付けていないと、逃げ回っているだけで終わってしまう」と述べるように、品質や信頼で普段から優位性を築けているか、企業の地力が重要になります。

有利になる製品

でも逆に言えば、アメリカに生産拠点を有する企業にとっては、追い風となり得ます。

日系企業であっても、現地生産・現地販売であれば、関税バリアの恩恵にあやかれるわけです。

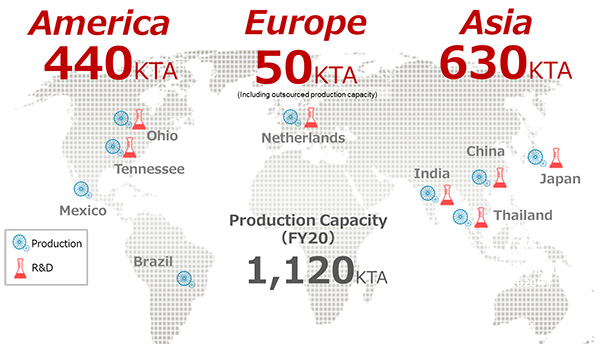

例えば三井化学は北米市場向けに、主力製品であるPPコンパウンドをオハイオ、テネシー、そしてメキシコの3拠点で生産しています。

今後の関税でメキシコ工場分は影響を受けてしまいますが、アメリカ二拠点で柔軟に対応可能としています。

つまりもう一つのポイントは、主力製品のグローバル供給体制。

三井化学に限らず化学メーカーは、輸出コストや規制、顧客対応、リスク管理の観点から現地生産を進めてきました。

トランプ関税に対しても、アメリカに供給体制を有する企業は、柔軟な対応が可能となります。

そもそもトランプ関税は、米国の製造業の競争力強化を狙う意図もあります。つまりこのトランプ政策に相乗りできれば、チャンスになる可能性もあるわけですね。

ただ、実際のところはそんな簡単な話ではありません。

アメリカで現地生産していても、原材料を海外から輸入していれば、関税がコストを圧迫します。アメリカ経済が減速したら元も子もなく、この辺りは後ほど解説します。

アメリカで生産拠点は作れないの?

ほな、トランプの希望通り、アメリカに生産拠点作ればええやんけ、というのも難しい話です。

というのも、今投資を決定したとしても、すぐに工場が稼働するわけではありません。生産体制が整う数年の期間とコストがかかります。そのころにはトランプ政権が次の体制となり、一連の通商政策がガラっと変わる可能性もあるのです。

さらに現地生産を進めたとしても、人件費や資材費の高いアメリカでは、結局関税を超える費用が掛かるケースも考えられます。

実際、三菱ケミカルグループも、アメリカで計画していたMMA工場の投資を採算が合わないという理由で見送りました。

このように、米国に大規模投資するにはリスクが大きくなります。もうこれは進むも地獄、残るも地獄で、化学メーカー各社は頭を抱えていると思います。

ディール次第

ここまで、トランプ関税への対応策として「アメリカでの生産体制」や「価格転嫁の可能性」がカギになるという話をしてきました。

しかし問題は、もっと深いところにあります。

本質的なリスクは、世界的な景気後退です。

中国はすでに報復関税を公表し、実質的な“貿易戦争”が始まっています。

こうなると、アメリカでは物価上昇が一段と進み、内需の冷え込みが懸念されます。

さらに、先行き不透明な状況は企業の設備投資にもブレーキをかけ、経済活動そのものが鈍化するリスクが高まっています。

つまり、アメリカに生産拠点があるかどうかに関係なく、すべての企業が慎重な姿勢を取らざるを得ない状況なのです。

その兆候はすでに、株式市場にも急速に織り込まれつつあります。

当面は、こうした“耐えの時間”が続くと見られますが、今注目すべきはこの先の展開です。

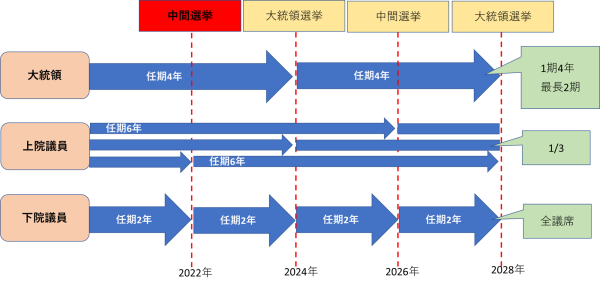

今後のポイントはディール

というのも、トランプ政権にとって重要なのは関税そのものではなく、その後のディールにあるはずです。

実際に今回の相互関税は根拠がでたらめで、制度としての整合性よりも“インパクト重視”の印象が感じられます。

例えるなら、一発目の商談で値段を「とりあえず高くふっかけておく」ようなアプローチで、これはトランプさんお好みの、ドアインザフェイスの色が濃いのではないかと思います。

とはいえ、この戦術はアメリカ自身にとっても諸刃の剣です。

トランプ政権としても、インフレによる国民の不満や経済停滞を長引かせるわけにはいきません。

特に、2026年末に予定されている中間選挙を見据えれば、できるだけ早く通商交渉をまとめて成果をアピールしたいはずです。

交渉が進展すれば、株式市場や実体経済にも回復の兆しが見えてくる可能性があります。加えて、減税・規制緩和・エネルギー政策など、トランプ政権が掲げる中長期の政策への期待の余地もあります。

もはやあらゆる指数よりも、トランプ大統領の一挙手一投足に注目が集まっており、これまでの常識が通用しない世界にいますね。

信越化学工業が受ける影響

最後に、みんなが気になるこのテーマにいきましょう。

トランプ関税で、信越化学はどれだけ影響を受けるのか?

もともと信越化学の株価は、ここ最近やや下落傾向にありました。

そこに今回の関税報道が重なり、市場の懸念が強まったことで、昨年の高値からは約4割の下落となっています。

まさに泣きっ面にハチではあるものの、実際のところはどうなのか。

まず結論から言えば、確かに影響を受けます。ただし、信越化学の強みも発揮されると考えられます。

その理由を、信越化学の主力2事業の、構造から考察していきます。

塩化ビニル事業は、関税の“外側”にいる

まず信越化学の主力事業の一つ、塩化ビニル樹脂について。

これは、比較的有利なポジションにいます。

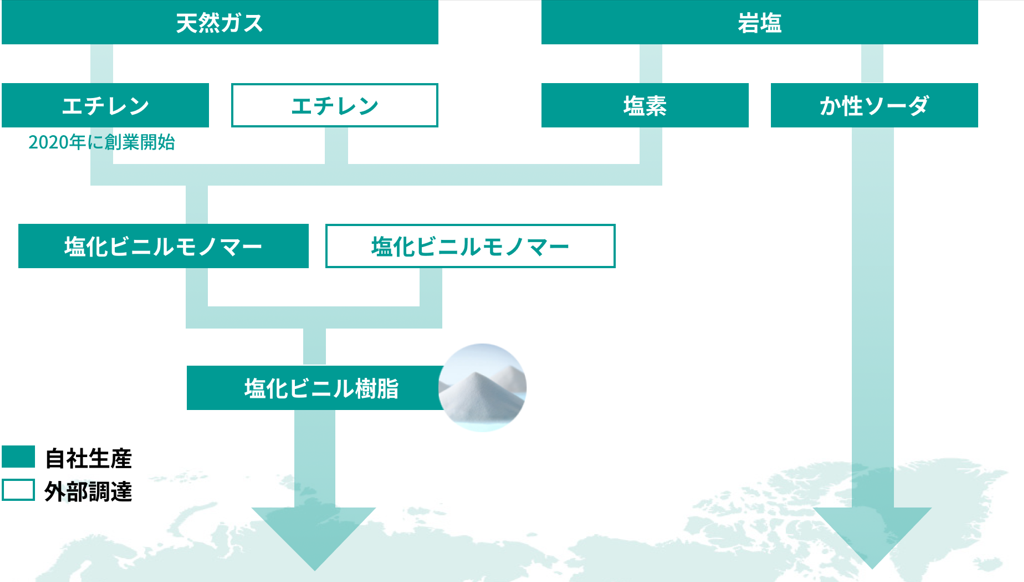

というのも、信越化学の強みは、原料調達から製造まで、アメリカで一貫製造している点。

したがって、アメリカで作った塩ビをアメリカで販売する分には、関税の影響はほぼゼロです。

また塩ビの原料も現地調達しており、関税によるコスト増加は限定的とみられます。

むしろ輸入品に関税がかかることで、現地生産してる信越化学が有利になる展開すらあるかもしれません。

ただ、注意点は輸出側のリスク。

信越化学の塩ビは輸出ポジションにあり、インドなどアジアにも出荷しています。

なので、他国がアメリカに報復関税を仕掛けてくると、その輸出分に関税がかかる可能性があります。

この点は、各国の対応に注視する必要がありますね。

電子材料事業は“国内製造+輸出型”だから話が違う

もう一つの柱、電子材料(シリコンウエハー、フォトレジストなど)はどうか。

これは塩ビとは真逆。

日本国内で作って、世界中に輸出するモデル。

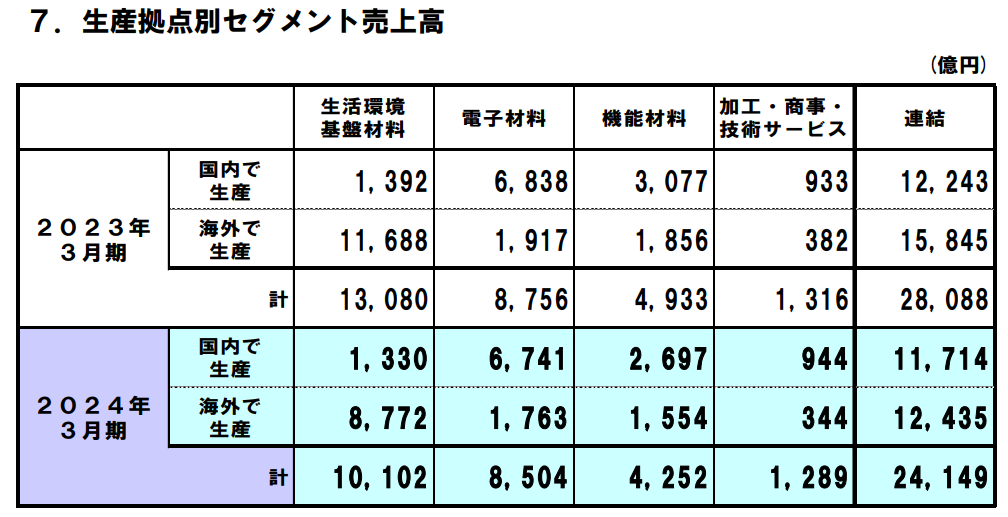

売上に占める国内生産と海外生産の比率をみると、塩ビは海外が8割であるのに対して、電子材料は国内生産が過半数を占めます。

先ほど解説した通り、フォトレジストなんかは国内からアメリカへ輸出している可能性があります。

シリコンウエハーはアメリカに製造拠点を有しますが、原料となるケイ素はオーストラリアの100%子会社から調達しているとみられます。

当然ながら、こういったアメリカへの輸出入には関税の影響を受けると考えられます。

コストが上がれば、ジワジワと締めつけられるかもしれません。

それでも問題ない理由

とはいえ、ここも、信越化学への影響は限定的と考えられます。

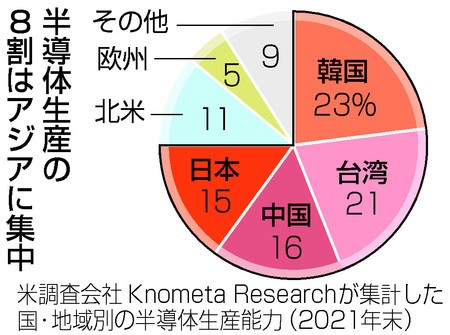

実はアメリカの半導体市場は、台湾や韓国、中国に比べると、そこまで大きくありません。

したがって、電子材料の中でも、アメリカ向けの売上比率はそこまで高くないと推測されます。

まとめると、信越化学はトランプ関税に対して、塩ビのアメリカでの盤石な生産体制と、電子材料のグローバルな販路が強みとなります。

もちろん、報復関税が引き金となる世界的な景気後退には注意が必要で、建築需要や半導体投資が冷えこみから、回復に遅れが生じるとみられます。

引き続き注意は必要ですが、株主還元方針の変更など、今後も注目したい企業ですね。