2050年に"CO2排出量の実質ゼロ"を実現するため、化学業界にも技術革新が欠かせません。

鍵となるのは”ケミカルリサイクル”。

石油に依存しない資源循環型社会の達成に向け、大手総合化学メーカー3社がしのぎを削っています。

三菱ケミカルHDの取り組み

三菱ケミカルHDでは、2021年4月1日付でジョンマーク・ギルソン氏が社長に就任しています。

初の外国人トップであるギルソン氏は、昨年の就任会見で事業ポートフォリオの改革も述べており、”脱炭素の流れと合致しているか”が事業継続の判断材料になるとしているのです。

ENEOSとプラスチック・ケミカルリサイクルで共同事業を開始

三菱ケミカルは、ENEOSと廃棄プラスチックのケミカルリサイクルで共同事業を実施すると発表しています。

廃棄プラスチックを新たな資源に再生する取り組みで、廃棄プラスチックの削減と石化資源の減量から二酸化炭素の低減に寄与できるのです。

どうしてENEOSと共同するの?

三菱ケミカルHDが想定するケミカルリサイクルの流れについて解説したいと思います。

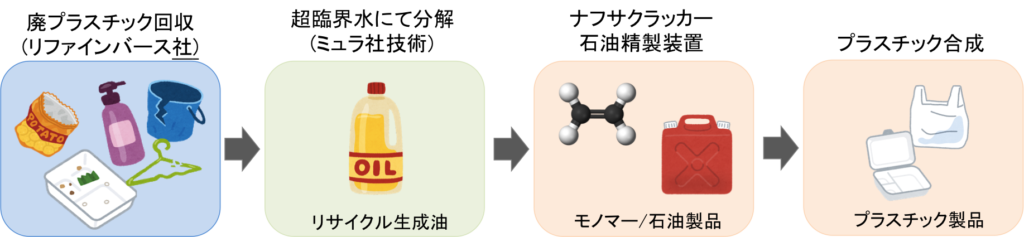

まずリファインバース社が、産業廃棄物や建設廃棄物などから廃棄プラスチックを調達します。

ここで集められた廃棄プラスチックにはポリエチレンやポリプロピレンなど様々な種類が含まれており、そのままでは通常再資源化することが難しくなります。

そこで得られた廃プラを原材料である基礎化学品(モノマー)に戻す取り組みを進めており、まず使われるのが英 Mura Technology 社の超臨界水を用いた分解技術です。

超臨界水分解により製造された分解油(リサイクル生成油)は、三菱ケミカルやENEOSの既存設備である石油精製装置およびナフサクラッカーで処理することにより、基礎化学品や石油製品が生産されます。

得られた基礎化学品を原料にポリマーを合成することで、廃棄プラスチックが新たなプラスチックに生まれ変わります。

一度分解することで、既存設備で扱えるようにするんだね。

廃プラの分解により得られるリサイクル生成油には、基礎化学品が得られやすい留分と石油製品が得られやすい留分が含まれています。

したがって三菱ケミカルとENEOSが共同でリサイクル生成油を処理することにより、無駄なくケミカルリサイクルを行うことができるのです。

なお三菱ケミカルはケミカルリサイクル実装において、マスバランス方式の導入を検討しています。

(マスバランス方式については、下記記事をご参照ください。)

三菱ケミカルは他にもアクリル樹脂のケミカルリサイクルも取り組んでおり、積極的に脱炭素化を進めている印象です。

廃プラを油状に分解することで、既存の設備で処理できるようにしたのです。

住友化学の取り組み

住友化学も廃棄プラスチックのケミカルリサイクルに対して積極的に参学連携を進めており、島根大学や室蘭工業大学とケミカルリサイクルについて検討しています。

今回紹介するのは積水化学工業との取り組みです。

積水化学工業との連携し、”ごみ”からプラスチックを

三菱ケミカルとは何が違うの?

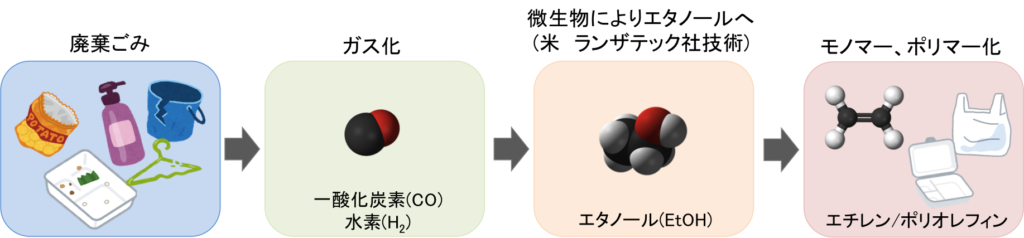

積水化学は米ランザテック社と協力して、”ごみからエタノール”への変換に成功しています。

こちらの特徴は、「ガス化」と「微生物」です。

まずごみ処理施設に収集された“ごみ”をガス化し、一酸化炭素と水素にします。

通常のリサイクルでは、例えばポリエチレンとポリエステルでは構造も原料も異なるため、分別して個別にリサイクルする必要があります。

しかしこの方法では一度COとH2にガス化するのですが、炭化水素からなるプラスチックなら何でも一酸化炭素とガスにすることができます。そのため、ゴミの分別を必要としない点が大きなメリットです。

次に生成したガスを、微生物によりエタノールへ変換します。ここにランザテック社の技術が使用されています。

得られたエタノールは、住友化学の石油化学技術を生かしてエチレン、ポリオレフィンへと変換します。

廃棄プラスチックをガス化するため、ゴミの分別を必要としない点が利点。

2022年度から試験的な生産を開始し、25年度には本格上市を目指します。

なおガス化はゴミの分別が必要ないというメリットがありますが、エネルギー損失の大きい点がデメリットとなります。

住友化学はガス化以外にも様々なリサイクル方法を探索するため、産学連携も積極的に進めているのです。

廃プラを一度"ガス化"し、微生物でエタノールに戻す点が特徴的です。

3.三井化学の取り組み

三井化学も、BASFと連携して廃棄プラスチックのケミカルリサイクルに取り組んでいます。

一方で他2社とは異なる取り組みで先行しています。廃プラからではなく、植物油廃棄物からプラスチックを合成するのです。

この三井化学の植物油廃棄物を使用する取り組みについて紹介したいと思います。

Neste社バイオマスナフサの利用

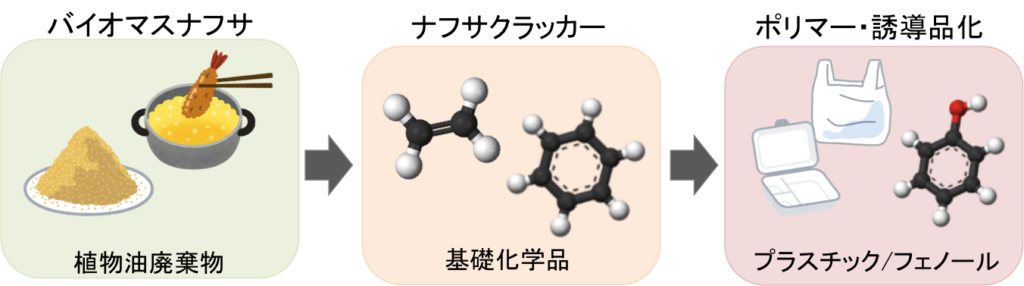

三井化学は”バイオマスナフサ”を原料に基礎化学品やプラスチックの製造に取り組んでいます。

“バイオマスナフサ”とはフィンランドのNeste社より製造される、植物油廃棄物や残渣油を原料とする100%植物由来のオイルです。

三井化学は、このバイオマスナフサを既存のナフサクラッカーへ投入しようと検討しています。

ナフサクラッカーとは、原油を分離精製して得られるナフサを熱分解し、エチレン等の基礎化学品を生成する装置です。

三井化学はナフサの代わりに、一部だけバイオマスナフサを用いることで、エチレン、プロピレン、ベンゼンといった基礎化学品を植物由来で生産しようとしています。

得られたバイオマス基礎化学品をもとに、フェノールなどの誘導品、ポリエチレンやポリプロピレンなどのポリオレフィン類を製造します。

こちらは2021年度中に生産が開始される予定で、価格は従来の2-3倍程度と見積もられています。

なお、三井化学もマスバランス方式を採用する予定です。

植物廃棄油を資源化することで二酸化炭素の大幅な削減が期待されます。

4.まとめ

ケミカルリサイクルには万能の方法はないため、有する技術や対象の廃棄物に合わせて仕組みを作る必要があります。

今後も様々なリサイクル技術が開発されると予想されます。