今回解説するのは、三井化学と旭化成の半導体材料です。

あまりイメージがないかもしれませんが、両社半導体材料を手掛けており、

今後の成長をけん引する、重要戦略領域となります。

それではどうぞ。

三井化学

まずは三井化学の半導体戦略について。

三井化学と聞くと、石油化学の会社というイメージがまだまだ強いかもしれませんが、

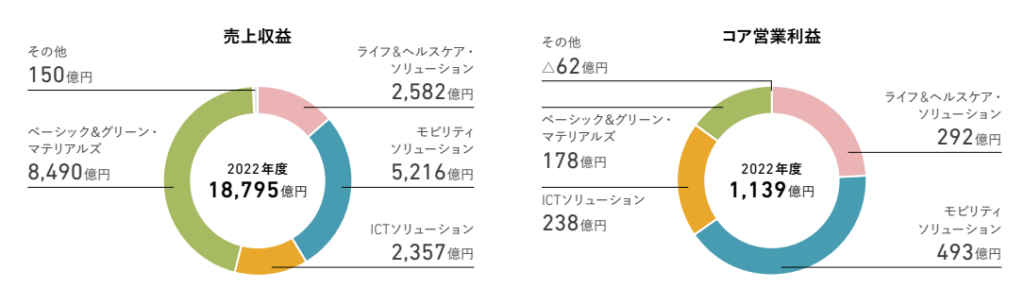

ICTソリューション事業で半導体材料も扱っています。

出所:統合レポート2023

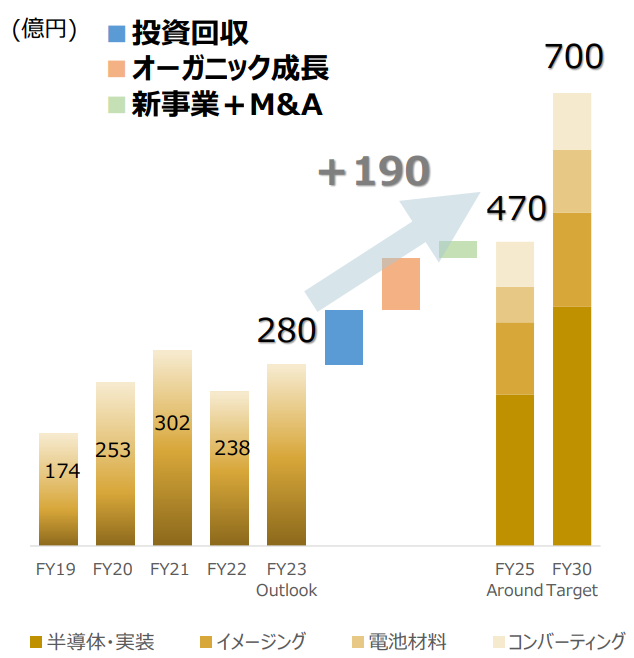

このICTソリューションでは半導体のほかにも、イメージング、電池材料など幅広い材料を手掛けており、

売上高では2357億円、コア営業利益では238億円と、三井化学の4事業のなかではやや小ぶりです。

ただ三井化学は長期経営計画「VISION2030」において、ICTソリューション事業を

稼ぎ頭であるモビリティ、ライフ&ヘルスケアに続く、第3の収益の柱へ成長させるとしています。

具体的には、足元では200億円台のコア営業利益を、なんと2025年には470億円、2030年には700億円まで高める計画なのです。

利益が倍々になるような、なんとも景気の良い話ですが、中でも成長をけん引するとみられるのが半導体・実装分野。

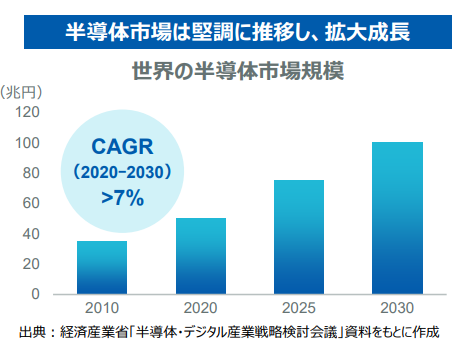

確かに半導体分野は、市場が拡大していることから急成長も見込める領域ですが、

競争も激しいため、競争優位性のある製品や技術、成長戦略を有しているかも重要となります。

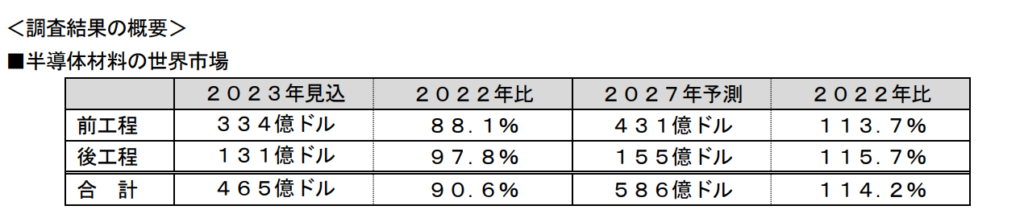

27年には14.2%増586億ドル、およそ8兆円にまで拡大する見通し

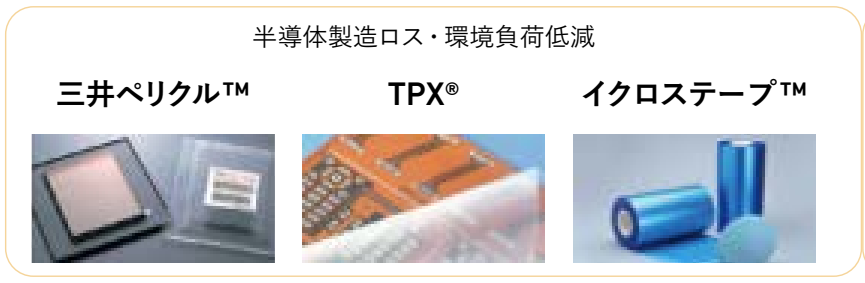

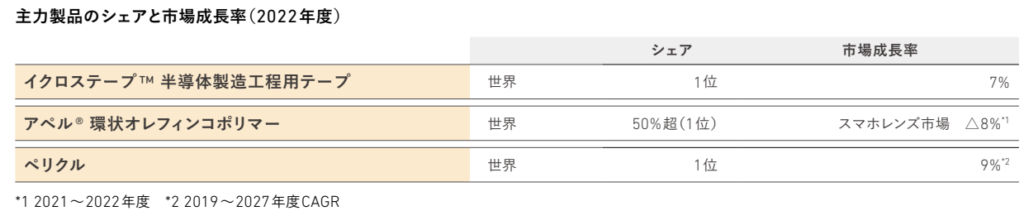

では三井化学の半導体材料は何かといえば、世界シェアNo.1のイクロステープや、ペリクルに強みを持ち、

半導体の前工程と後工程材料、それぞれを成長させる戦略とみられます。

イクロス、ペリクル、なんやそれ、聞いたことないわ

という方がほとんどかと思いますが、ペリクルではなんと旭化成からの事業取得しており、

最近では新光電気の買収に参画するなど、積極的な事業拡大を図っており、解説していきたいと思います。

ペリクルについて

まずペリクルについて。

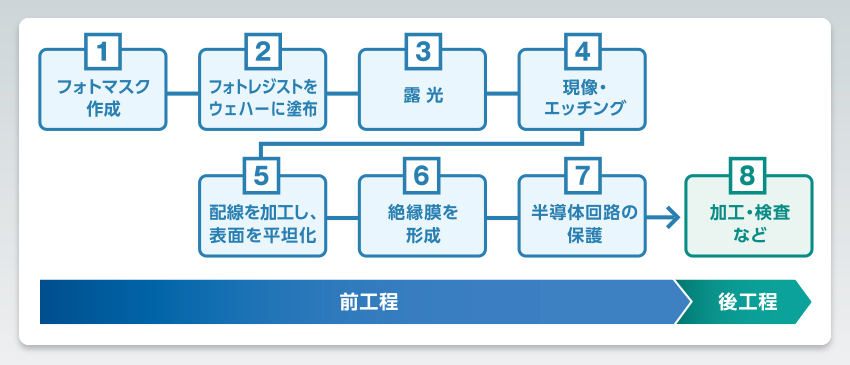

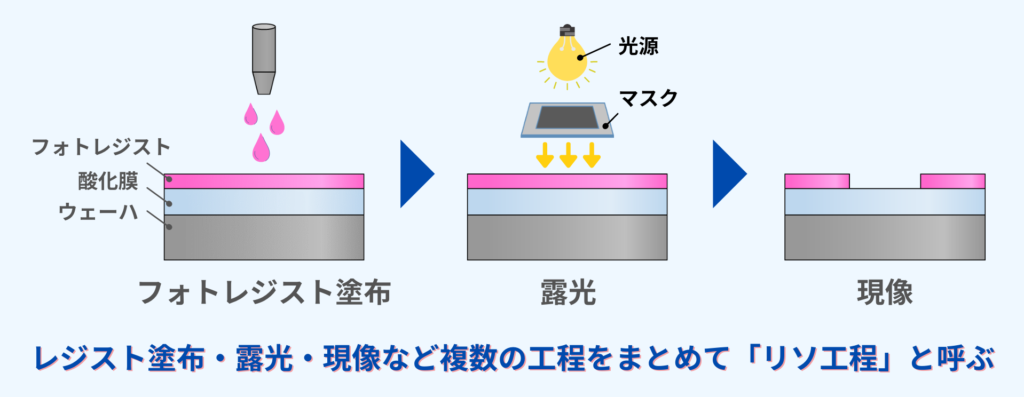

ペリクルはフォトレジストやシリコンウエハーなどと比べると

少し影が薄いかもしれませんが、前工程であるリソグラフィ工程に欠かせない材料となります。

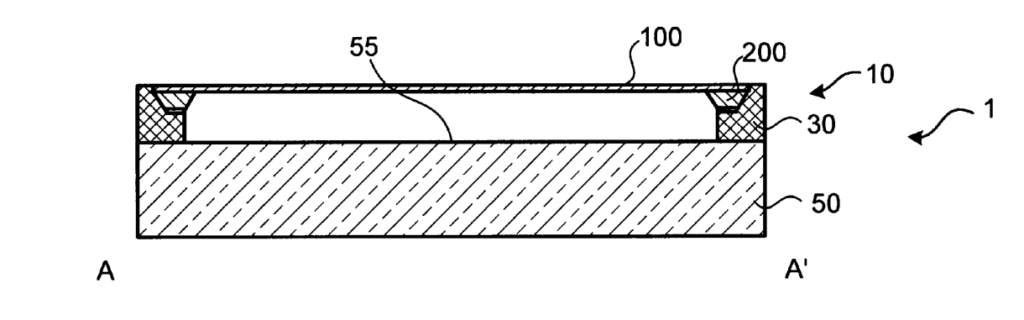

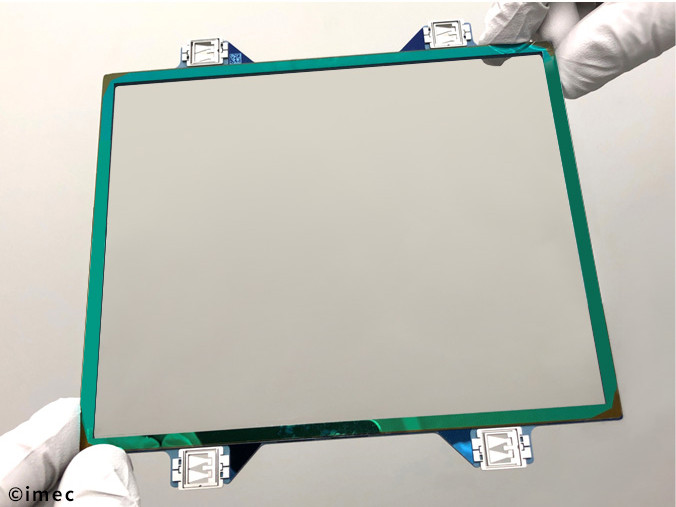

ペリクルは写真の窓枠のようなもので、フォトマスクのカバーとして使用され、

塵や埃からフォトマスクを保護する役目を果たしています。

出所:三井化学HP

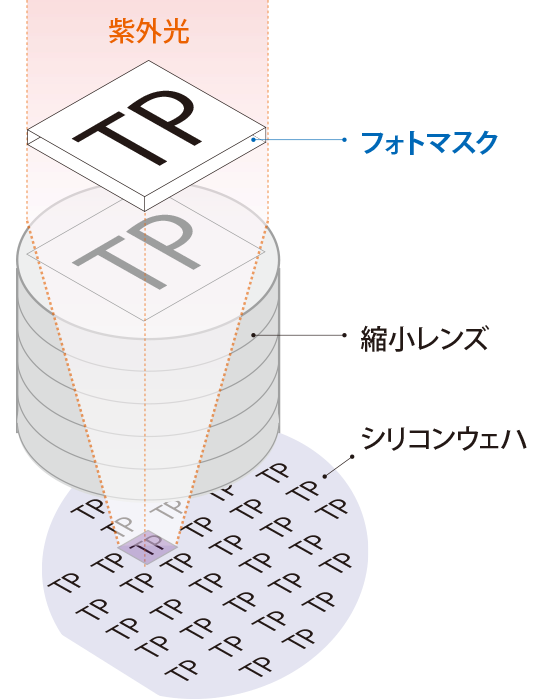

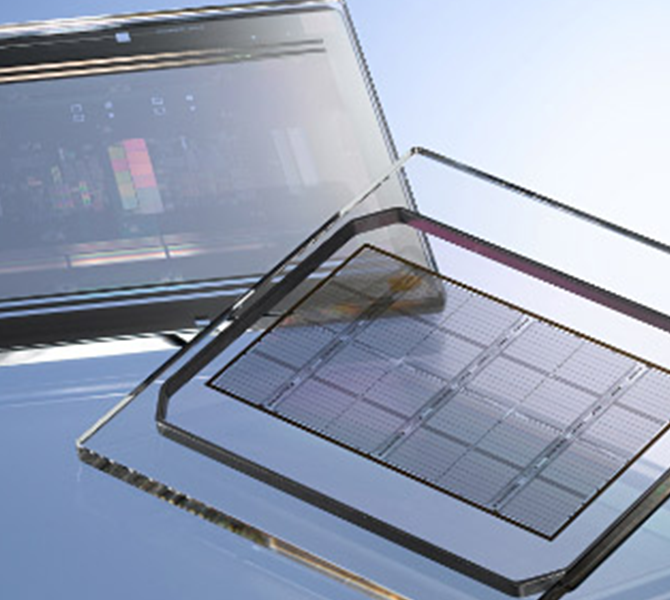

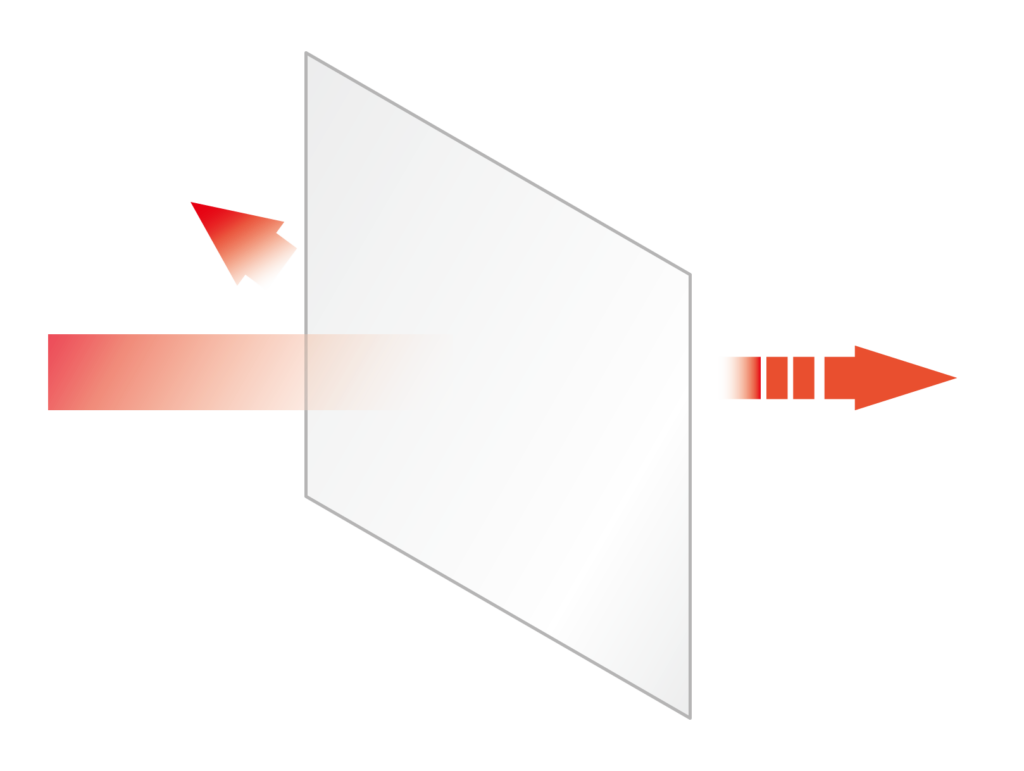

ではペリクルがカバーするフォトマスクとはなにか、これはレチクルという場合もありますが、

半導体回路の原板となるガラス板で、フォトマスクは半導体チップに回路を転写する役割を担います。

出所:TOPPAN HP

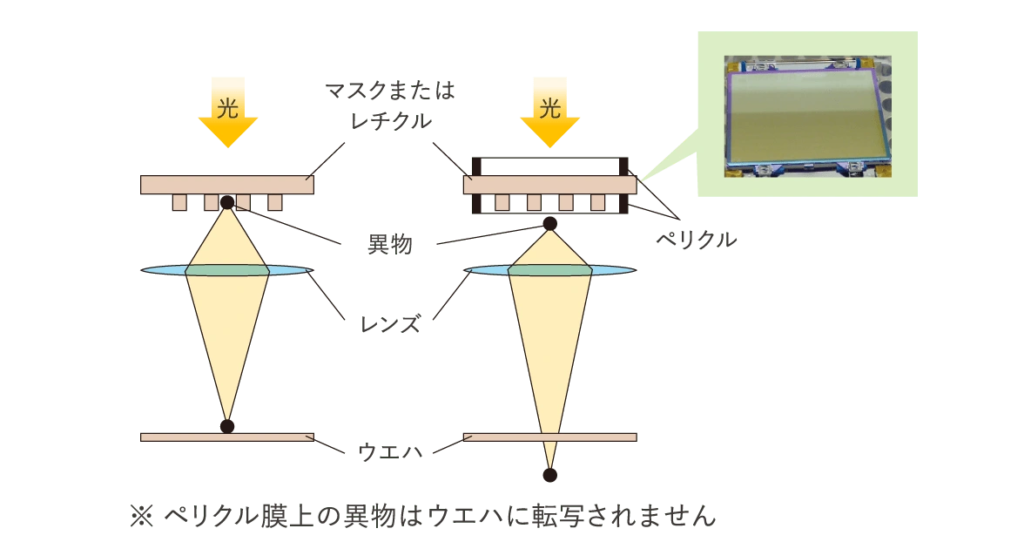

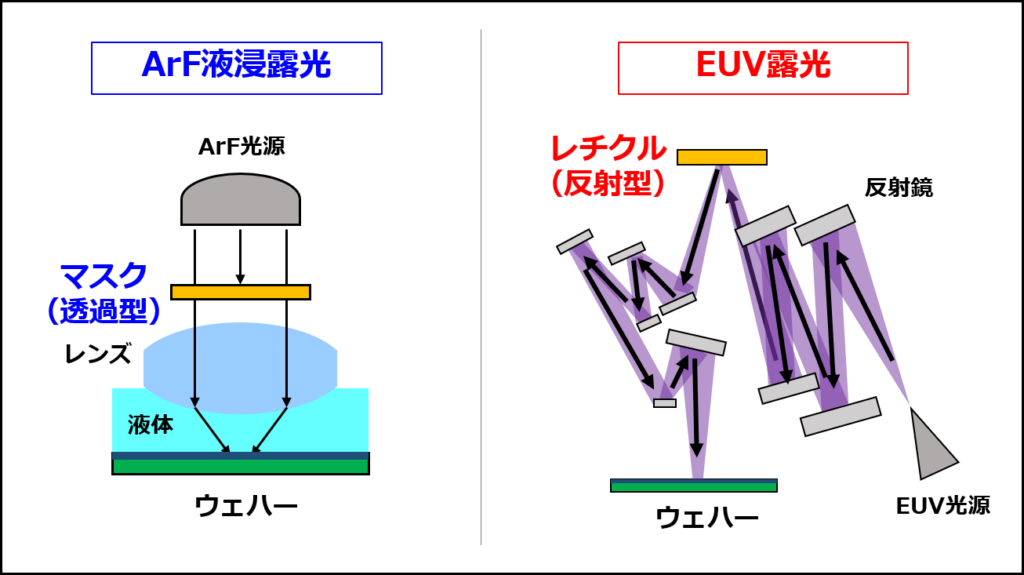

リソグラフィー工程では、フォトマスクを介して光を照射することで、ウエハー上に回路が形成されるのですが、

このフォトマスクに塵や埃が付着すると、パターン形成不良を招き、歩留まりが悪化してしまいます。

そこで使用されるのがペリクル、ペリクルをフォトマスクに装着することでマスクへの埃など異物の付着を防ぎ、

フォトマスクの検査・交換頻度を抑制し、生産性を向上させることができます。

カメラのレンズを保護するために、レンズフィルターをつけるようなイメージでしょうか。

役割は分かったけど、いわばただの保護膜、大した付加価値はないんじゃないの?

技術面に関していえば、ペリクルは光の透過性と物理耐久の両立が求められます。

というのもリソグラフィー工程では、ペリクルやフォトマスクを通して、ウエハー上のフォトレジストを感光させるのですが、

ペリクルが光を吸収してしまうと露光時間が長くなり、逆に生産性が悪化する可能性もあります。

また露光工程で吸収された光のエネルギーは、様々な緩和過程を経て熱へ変換されるため、

ペリクルには耐熱性をはじめ、高い物理耐久が求められるのです。

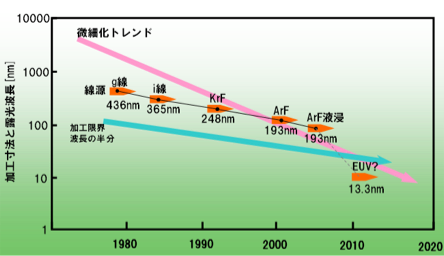

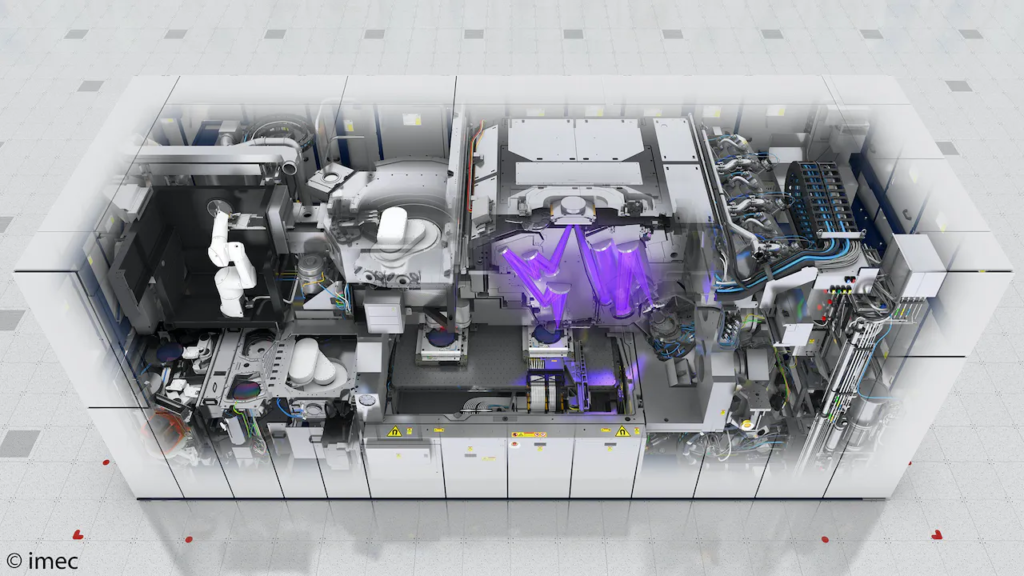

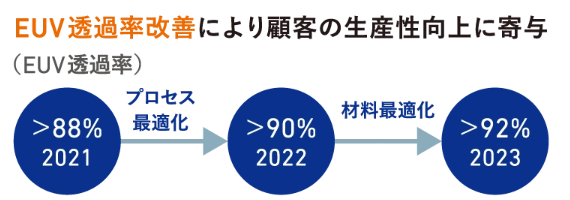

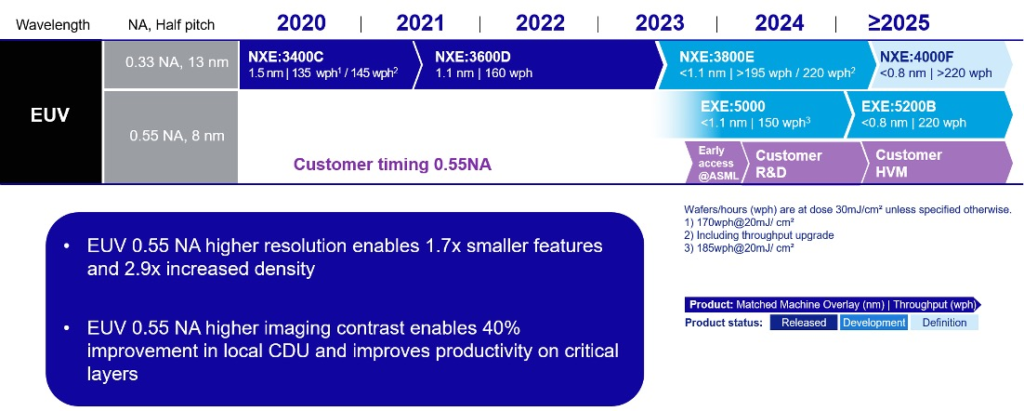

そして特に高い性能を求められるのが、最先端の半導体プロセスに用いられるEUV露光。

半導体に微細なパターンを形成するため、これまでも露光波長の短波長化が進められてきましたが、

EUV光の露光波長はなんと13.5 nm、大幅な微細化を可能とする次世代リソグラフィの大本命と期待されています。

ただEUV光は、その極端な波長の短さゆえに、物質に対する透過性が非常に低く、

したがってペリクル膜には高い透過性が求められ、ナノメーターオーダーという極めて薄い膜とする必要があるのです。

出所:三井化学 特開2016-151642

ただ薄膜にすると物理強度が低下するなど、透過率とはトレードオフの関係にあるほか、大面積の製造も難しく、

現状、透過率ではようやく90%を越えたところとみられます。

一般にEUVの消光係数が低い元素としてはC、Si、Ruなどが挙げれられ、さらなる透過率の向上には、、、

このように半導体微細加工技術の進展とともに、新たな技術課題が浮き彫りとなるため、

プロセスが進化するたびに材料のシェアも変動、ペリクルにも高い性能が求められるようになっているのです。

そんな最先端のEUV向けペリクルで、三井化学はなんと事業化を果たしたトップランナー、

2021年4月に商業生産を開始するなど、先端品を中心にペリクル市場で高いシェアを有しています。

そんなペリクル事業について、三井化学はどのような戦略を描いているのでしょうか。

事業基盤の強化と、最先端領域での地位確保の二つがキーワードで、

なんと旭化成のペリクル事業も買収しており、それぞれ解説していきます。

最先端領域でのシェア獲得

まず最先端領域での地位確保について。

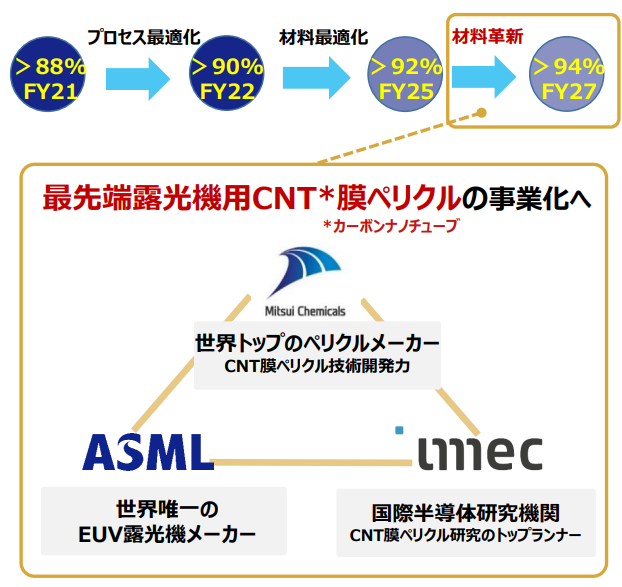

今後は露光機の出力も向上していくため、ペリクルにはさらなる透過率の向上に加え、

次世代機の露光出力に対する耐久性が求められます。

特に露光工程では局所的に数百度を超える熱が発生するとみられ、今までのペリクル膜では対応できないとみられているのです。

透過光学系であるDUVやi線に対して、EUVは反射光学系。

一回の露光に対してEUVの場合は ペリクルに2回光が通る。

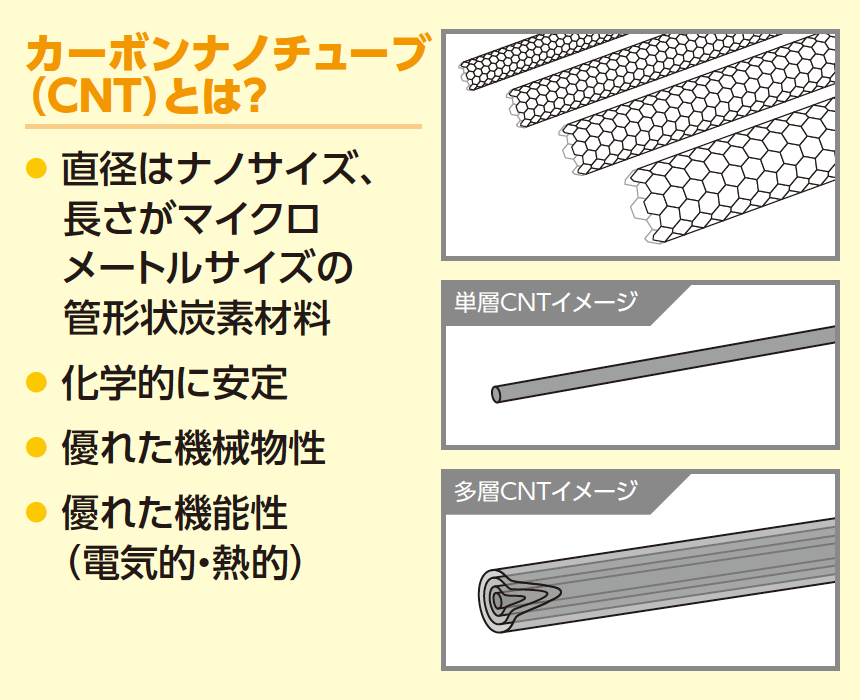

従来素材としてはポリシリコンが使われていましたが、次世代素材として注目されているのがカーボンナノチューブ(CNT)。

CNTは炭素でできた直径がナノ(10億分の1)メートルレベルの筒状の素材で、

軽量ながら強度に優れ、高い導電性と熱伝導性を有しています。

露光機革新のロードマップにある次世代EUV露光機の出力は600 W以上とされているのですが、

CNTペリクルは1000 Wを超えるEUV露光出力にも耐えられるため、先端半導体市場の要求を満たす素材と期待されています。

三井化学は、蘭ASML、ベルギーimecと連携し、最先端露光機用CNT膜ペリクルの事業化を目指しており、

先端領域で圧倒的な地位を確保する狙いで、2025から2026年をターゲットに製品の導入を進めていますね。

事業化に向けては技術だけでなく戦略も大事で、特に先端半導体においては装置と材料のすり合わせは必須、

EUV露光装置市場を独占するASMLらとの連携は、事業化の確度が高く感じられますね。

ただCNT膜ペリクルはリンテックも米NSTCと開発、要素技術を確立したとして、

2025年中をめどに量産体制を構築する考えを示しています。

最先端分野において首位を守れるか、今後の技術開発にも注目です。

旭化成ペリクル事業の買収について

続いてペリクルの事業基盤強化。

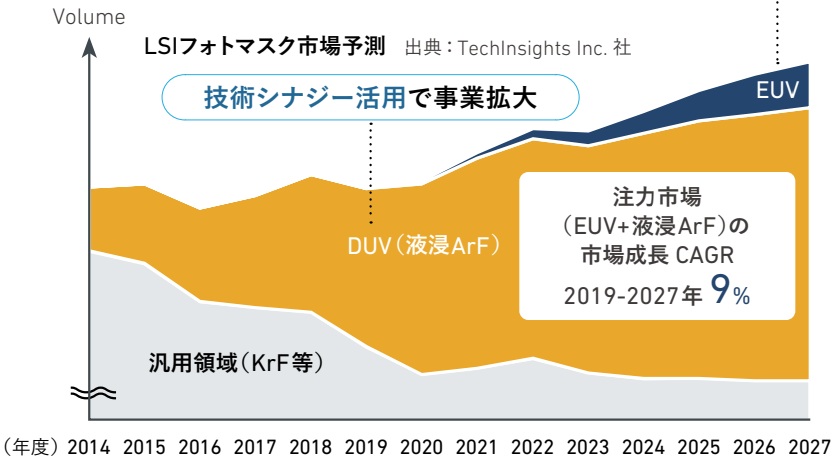

ペリクルと言えば、実は旭化成も手掛けており、最先端のEUV領域では三井化学に一歩先を行かれたものの

現役のプロセスである、液浸ArFといったDUV領域では強みを持ち、

半導体向けではありませんが、FPDペリクルではNo.1プレイヤーでした。

そんな旭化成のペリクル事業を、三井化学はなんと2023年に74億円で買収しており、

三井化学のペリクル事業に吸収する形で、新会社三井化学EMSを発足しています。

旭化成のペリクル事業は単独でも利益が出ており、むしろ直近でも過去最高に近い収益を上げていたようで

また得意とするDUV領域もFDP向けペリクルも、今後堅調な伸びが期待されるだけに驚きでした。

加えて三井化学EMSは旭化成の延岡工場内に本社を構まえ、三井化学の出身者が出入りするなど、異例の状況ですね。

ただ両社の技術や顧客は補完関係にあり、一体となることで市場占有率の高い総合ペリクルメーカーへ昇華、

今後はシナジーの発揮による新製品開発にも期待されますね。

旭化成

ペリクル事業を売却した旭化成ですが、別に半導体事業を切り捨てたわけではありません。

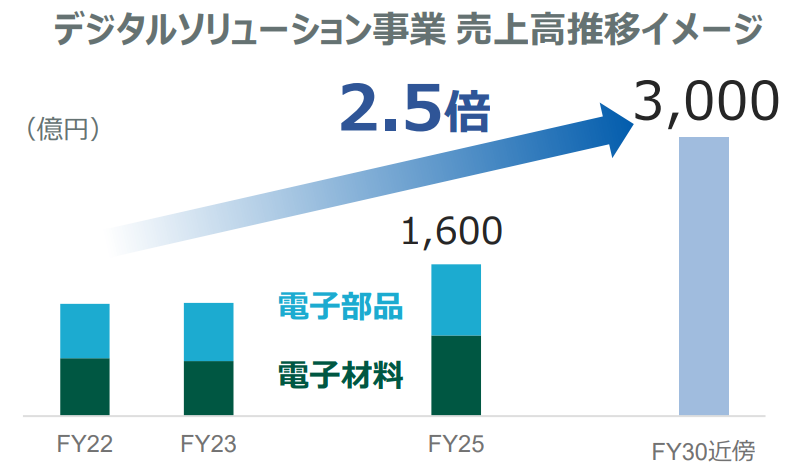

旭化成も半導体材料は成長ドライバーの位置づけで、2030年近傍には半導体材料を含む

デジタルソリューション事業の売上を、2.5倍の3000億円まで拡大させる計画です。

※半導体材料だけでなく、電子部品も含めた売上高推移

電子部品も含め、2030年に向けて1000億円規模の投資も計画しており、

やはり半導体市場の拡大をとらえ、デジタルソリューションを大きな収益の柱とするとしています。

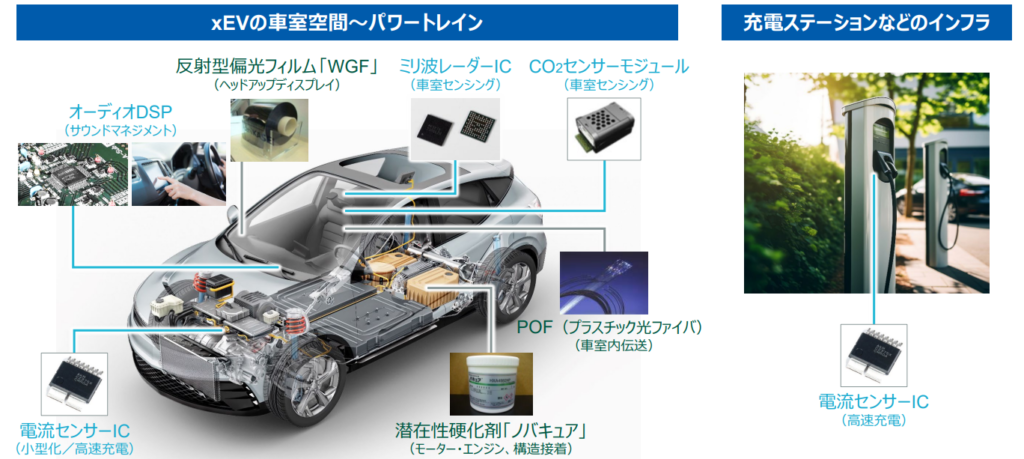

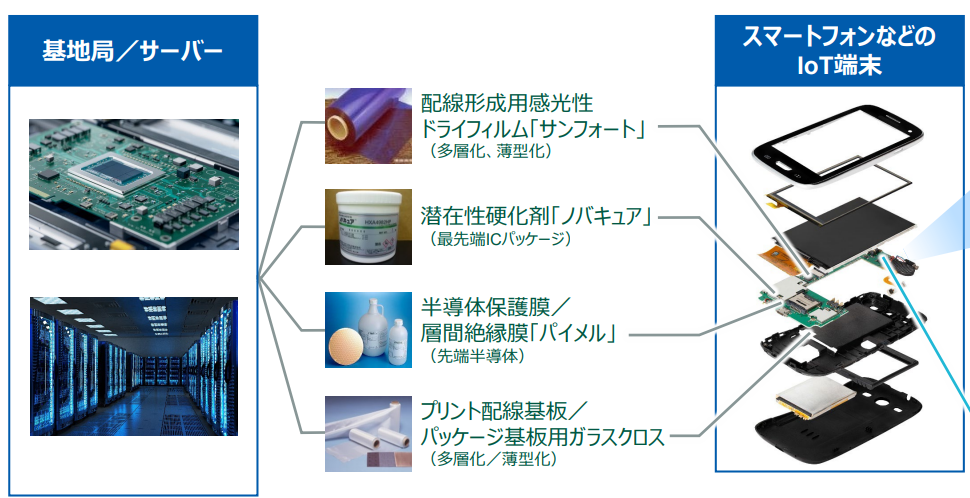

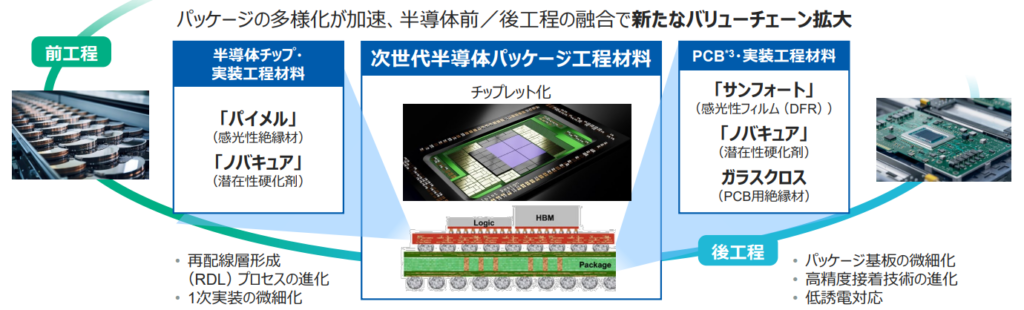

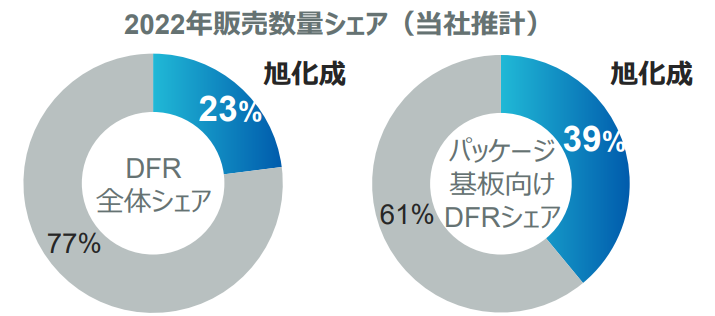

では旭化成が手掛ける半導体材料とは何か、4つ代表的な製品を挙げると、

感光性ドライフィルム「サンフォート」、潜在性硬化剤「ノバキュア」、

半導体保護膜や層間絶縁膜に用いられる「パイメル」、パッケージ基板用ガラスクロスです。

意味が分からないカタカナと漢字が並んでおり、なんのこっちゃという話ですが、

回路を形成する前工程材料ではなく、回路を形成したICチップを実装するパッケージ工程材料や、

またプリント基板材料など、後工程側の材料が中心のラインナップです。

半導体パッケージは多様化 ・多層化が進み、材料に対し求められる品質や性能も大幅に高度化しており、

旭化成の得意とするニッチ技術を活かして、世界的に高いシェアを有しているようです。

感光性絶縁材料パイメルでは、150億円以上を投じ、24年までに新工場などを建設予定、

生産能力を倍増させ30年の売上高を倍増させる計画と、好調のようですね。

また旭化成は、川下にあたる電子部品を手掛けている点も強みで、

川上の材料と、川下の部品の融合によるイノベーション創出なども図っています。

新しいものを生み出す気質のある会社ですので、ニッチ領域での技術革新にも期待したいです。

最後に

以上が、三井化学と旭化成の半導体戦略でした。

今回触れられませんでしたが、三井化学は大日本印刷とともに、

JIC(産業革新投資機構)と組んで新光電気工業の買収を発表しています。

JIC80%、DNP15%、三井化学5%と、三井化学は少額での出資ですので、

新光電気のもつ半導体パッケージ基盤技術に関する知見やノウハウを取り込み、

ICT事業の強化につなげたい考えとみられます。

三井化学はペリクルやイクロステープに続く半導体材料の育成を狙っており、

後工程での新規事業を創出していきたい考えのようですが、

新規事業や新技術分野を開拓するとき、一から始める場合は相応の時間と費用がかかります。

そこでマイノリティ出資で新規事業や新技術分野のノウハウを持つ企業と協業できれば、

その時間や費用を軽減できる場合があるのです。

スピードアップや

開発スピードの早い半導体業界だけに、今後も各社の戦略には要注目ですね。